Vous pensiez avoir fait le tour de la Cité interdite ? Détrompez-vous : ce palais impérial renferme des espaces dérobés à la vue. Notamment, la section conservant des trésors du bouddhisme tibétain, que nos journalistes vont vous présenter…

ZHANG XUE et LI YUAN, membres de la rédaction

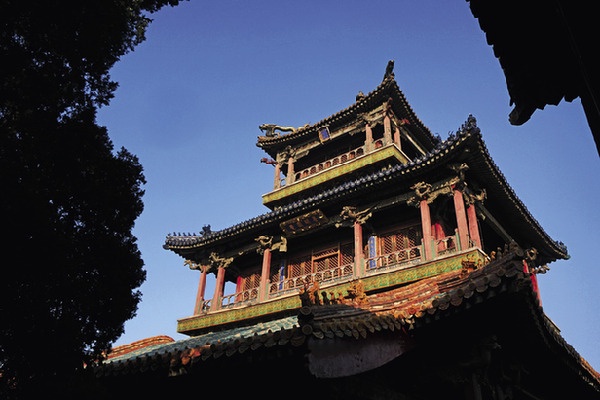

La Cité interdite, palais où résidait l'empereur sous les dynasties des Ming (1368-1644) et des Qing (1644-1911), incarne l'excellence de l'architecture impériale chinoise. Elle figure aussi parmi les complexes d'anciens bâtiments avec une structure en bois les plus vastes et les mieux conservés du monde. Chaque jour, les touristes, chinois comme étrangers, affluent en ce lieu. Pourtant, aujourd'hui, certaines sections ne sont pas encore ouvertes au public et conservent ainsi leur part de mystère.

Le mystérieux pavillon Yuhua

Dans le coin nord-ouest de la Cité interdite, se trouve une section unique entièrement composée de temples bouddhistes. Une dizaine de salles destinées à la pratique religieuse, avec la salle Zhongzheng au milieu, se succèdent du nord au sud et restent fermées aux visiteurs, dont le pavillon Yuhua et la salle Baohua.

Au cours de sa 14e année de règne (1749), l'empereur Qianlong (1736-1795) de la dynastie des Qing suivit la suggestion du bouddha vivant 3e Changkya Hutuktu et fit construire le pavillon Yuhua sur la base d'un édifice des Ming, à l'image de la salle Mandala dans le monastère de Tholing situé dans la préfecture tibétaine de Ngari. Dès lors, ce pavillon devint un temple du bouddhisme tantrique.

Vu de l'extérieur, le pavillon Yuhua semble être un bâtiment construit sur trois niveaux, mais en réalité, quatre niveaux se superposent à l'intérieur. Cette construction est la seule parmi les monuments de la cour des Qing à combiner les styles architecturaux han et tibétain. Les niches des statues de Bouddha sur quatre étages représentent les quatre classes de tantras, à savoir le « tantra de l'action », le « tantra de la morale », le « tantra yoga » et le « tantra yoga supérieur ».

« Les reliques culturelles dans le pavillon Yuhua sont restées à la place qu'elles occupaient sous la période allant du règne de l'empereur Qianlong à celui de l'empereur Jiaqing (1796-1820) des Qing. La date des objets et leur emplacement ont été enregistrés avec précision dans les archives du Palais impérial », déclare Luo Wenhua, directeur de l'Institut sur le patrimoine culturel du bouddhisme tibétain au Palais impérial.

Une fois ouverte, la porte vermillonnée laisse entrevoir d'abord une pagode en bois de santal rouge à l'entrée, avec en haut un panneau suspendu où sont inscrits quatre caractères calligraphiés par l'empereur Qianlong en personne. D'après les explications de M. Luo, le pavillon est décoré de trois mandalas en émail relevant du bouddhisme tantrique, ainsi que de nombreux objets précieux : statues de Bouddha en cuivre et en or, instruments rituels, pagodes en porcelaine, thangkas, etc. Certains d'entre eux, qui trouvent leurs origines au Tibet, en Inde ou au Népal à diverses époques, furent offerts aux empereurs des Qing par le Tibet et la Mongolie ; d'autres furent fabriqués par le Bureau de la maison impériale des Qing.

Les thangkas suspendus dans le pavillon Yuhua furent pour la plupart peints vers 1750. D'ordinaire, les rideaux du pavillon restent fermés pour protéger les thangkas des rayons du soleil menaçants. En soulevant le voile recouvrant un thangka, il est possible d'observer nettement, à la faible clarté d'une lampe de poche, les couleurs vives émanant des pigments minéraux. « Ces thangkas centenaires ont toujours été suspendus ici, et pourtant, leurs couleurs ne sont presque pas délavées », se félicite M. Luo. Et d'ajouter que le Palais impérial conserve 1 970 thangkas, dont la plupart furent réalisés par des artistes vivant sous le règne de l'empereur Qianlong.

Des piédestaux résistant aux secousses sismiques ont été bâtis pour présenter les grandes pagodes en bois et en porcelaine. Et de nombreux autres vestiges culturels sont présents dans le pavillon Yuhua, à la même place que jadis. Cette multitude d'objets anciens est à vrai dire l'une des raisons pour lesquelles le pavillon n'est pas ouvert au public : les visiteurs risqueraient de toucher çà et là les reliques et de les abîmer. Néanmoins, le pavillon Yuhua a été intégré au projet de galerie numérique de la Cité interdite. Prochainement, il sera donc possible d'admirer la collection au moyen d'un casque de réalité virtuelle.

M. Luo conseille aux visiteurs qui veulent apprécier les richesses artistiques du bouddhisme tibétain préservées au Palais impérial de visiter la salle Xianruo, dans le jardin du palais Cining. Cette salle d'exposition, qui vient de rouvrir ses portes après des travaux l'année dernière, a été rénovée à l'image de son allure d'antan. Autrefois, c'est en ce lieu que venaient les impératrices et les concubines douairières pour s'adonner à la pratique du bouddhisme.

La prédominance du bouddhisme tibétain

Peut-être vous demandez-vous pourquoi les reliques culturelles du bouddhisme tibétain abondent ainsi dans le Palais impérial ? Il faut savoir que ce monument a été le témoin de l'apogée de cette religion en Chine.

La 10e année de son règne (1653), l'empereur Shunzhi (1644-1661) reçut le 5e Dalaï, chef spirituel du lamaïsme au Tibet, et lui accorda officiellement le titre de « Dalaï Lama ». En 1713, l'empereur Kangxi (1662-1722) conféra au 5e Panchen le titre de « Panchen Erdeni », de même qu'il reconnut officiellement les statuts politiques et religieux du Dalaï et du Panchen au Tibet. Dès lors, le bouddhisme tibétain se développa et les salles réservées à la pratique bouddhique se multiplièrent dans la Cité interdite.

La 45e année du règne de Qianlong, dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de l'empereur, le 6e Panchen fut convié au Palais impérial. Le bouddhisme tibétain vivait alors ses dernières heures de gloire à la cour, car par la suite, avec la décadence de la dynastie des Qing, il perdit progressivement son influence auprès du pouvoir impérial.

« Quand l'empereur demeurait au Palais impérial, tôt le matin, il allait de temple en temple faire brûler de l'encens, avant même de prendre son petit déjeuner dans le palais Qianqing, autrement dit, son bureau. C'est dire l'importance qu'avait cette section dédiée à la pratique bouddhique », raconte M. Luo.

En marchant en direction du nord à partir du pavillon Yuhua et en traversant la porte Zhaofu, on arrive sur la petite place devant la salle Baohua, où de grandes activités bouddhiques étaient organisées annuellement par la cour impériale. Des bannières sacrées datant de l'époque des Qing y sont toujours accrochées. À la fin de chaque année, l'empereur venait participer à la « chasse aux démons », qui était le rite bouddhique le plus important à la cour impériale des Qing, dans le but de se débarrasser de la malchance. Ce jour-là, l'empereur était assis aux côtés du grand Lama de la Mongolie du Nord de Gobi, du maître Changkya Hutuktu de la Mongolie du Sud de Gobi, ainsi que du Dalaï ou du Panchen venu du Tibet, signe de la place privilégiée dont jouissait le bouddhisme tibétain sous la dynastie des Qing.

De nos jours, les vastes collections de trésors du bouddhisme tibétain hébergées dans la Cité interdite laissent encore paraître toute la prospérité de cette religion à l'époque. Parmi les 42 000 objets religieux conservés au Palais impérial, 80 % sont associés au bouddhisme tibétain.

Entre protection et échanges

Diplômé de l'université de Beijing en archéologie depuis 1989, Luo Wenhua a poursuivi toute sa carrière au Musée du Palais impérial. Devenu un célèbre chercheur spécialiste du bouddhisme tibétain, il parle aujourd'hui parfaitement l'anglais, mais connaît aussi le tibétain, le sanskrit et l'allemand.

Abordant le thème de la protection du patrimoine, M. Luo exprime son inquiétude : « À l'heure actuelle, les nombreuses reliques culturelles tibétaines sont éparpillées dans les différents temples. Mais faute de professionnels dans ce domaine, la plupart attendent encore d'être recensées et classées. La protection du patrimoine n'en est qu'à ses balbutiements. »

Pour mieux préserver l'héritage tibétain, le Musée du Palais impérial et le gouvernement de la région autonome du Tibet ont signé l'année dernière un accord-cadre de coopération en ce sens. Désormais, les deux parties collaborent dans la construction de musées, la recherche et la publication liées aux collections, l'exposition des trésors culturels, la protection et la restauration. Par ailleurs, elles réalisent, étape par étape, des études archéologiques au Tibet. À titre d'exemple, des experts du musée s'impliquent déjà dans un projet de classement et de conservation des reliques culturelles que renferme le monastère de Jokhang.

Une exposition intitulée « À travers la Route de la Soie : sculptures Gupta et leurs homologues chinois de 400 à 700 après notre ère » a eu lieu de fin septembre 2016 à début janvier 2017, dans la galerie de la porte du Méridien du Palais impérial. Luo Wenhua, commissaire indépendant de cette exposition, s'est rendu à plusieurs reprises en Inde en vue d'organiser l'événement, et a rapporté dans ses bagages une pile de livres sur le bouddhisme. Évoquant la coopération avec l'Inde, il déclare avec émotion : « L'Inde est un pays doté d'une longue histoire, riche en vestiges culturels et en monuments historiques. Par le passé, la Chine et l'Inde menaient des échanges fréquents et s'influençaient l'une l'autre sur le plan culturel. Mais depuis les temps modernes, les deux nations se connaissent très peu mutuellement. » Il estime que la Chine et l'Inde d'aujourd'hui devraient se rapprocher, être reconnaissantes l'une envers l'autre pour ces apports culturels et renforcer leurs échanges.

Le patrimoine du bouddhisme tibétain est hautement apprécié à l'étranger également, poursuit M. Luo. Voilà plus de cent ans que l'Occident s'intéresse à la tibétologie et aujourd'hui, les études sur la culture du bouddhisme tibétain, surtout celles centrées sur la région de l'Himalaya, donnent des résultats fructueux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. La Chine devrait donc affermir les échanges internationaux en la matière, conclut M. Luo.

Selon le conservateur du Musée du Palais impérial, Shan Jixiang, ceci est précisément l'une des missions qu'entend relever le musée. Ce lieu d'exposition compte en effet devenir un centre d'études sur la tibétologie en Chine, en mettant en valeur le patrimoine du bouddhisme tibétain et en approfondissant la coopération et les échanges avec ses homologues chinois et étrangers.